Der folgende Artikel erscheint mit freundlicher Genehmigung vom DEMO – das sozialdemokratische Magazin für Kommunalpolitik und wurde dort am 06. Juli 2021 veröffentlicht.

DEMO: Herr Seibel, bitte erklären Sie kurz: Was ist das CityLAB Berlin und wozu gibt es das?

Dr. Benjamin Seibel: Das CityLAB ist ein öffentliches Innovationslabor. „Labor“ heißt: Wir experimentieren, und zwar an der Schnittstelle von Stadtentwicklung und Digitalisierung. Wir probieren aus, wie Technologie die Stadt lebenswerter machen kann, aber auch, welche Herausforderungen die Technologie mit sich bringt.

Zusammen mit der öffentlichen Verwaltung in Berlin führen wir Innovationsprojekte durch – sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene. Wir sind aber auch ein öffentlicher Ort, wo viele zivilgesellschaftliche Initiativen, Hochschulen und Start-ups sich andocken können. Wir organisieren Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie Mobilität oder Nachhaltigkeit, Bürgerpartizipation und vielem mehr. Wir sind also einerseits eine Plattform, auf der man sich zu Themen austauschen, lernen und Gleichgesinnte treffen kann. Andererseits machen wir auch eigene Projekte.

In der öffentlichen Debatte ist viel von „Smart City“ die Rede. Aber es wird nicht immer klar, was genau damit eigentlich gemeint ist. Wie verstehen Sie den Begriff und welche Ziele verbinden Sie damit?

In der Tat ist Smart City ein ambivalenter Begriff, der auch umstritten und umkämpft ist. Was genau man darunter versteht, definiert jeder ein bisschen anders. Wir sagen: Smart City bezeichnet weniger das Was als das Wie. Also: Wie gehen wir an Projekte heran, wie verhalten wir uns zu bestimmten Entwicklungen?

Technologie ist kein Selbstzweck. Aber die technische Transformation von Städten passiert ohnehin, auch wenn man nichts macht – weil es Unternehmen gibt, die in diese Märkte drängen und weil es für die Bürger*innen immer selbstverständlicher wird, digital zu leben und zu arbeiten. Die Frage ist: Wie verhalten sich Staat und Verwaltung dazu? Wie lassen sich die Entwicklungen so gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dienen? Und wie müssen Stadt und Verwaltung aufgestellt sein, um selbstbestimmt mit diesen Entwicklungen umgehen zu können? Smart ist für mich, Gestaltungsspielräume zu erhalten und nicht zu sagen: Wir müssen uns da den Sachzwängen beugen. Dafür müssen wir uns Kompetenzen erarbeiten, praxisnah arbeiten und explorativer vorgehen. Ein Digitalisierungsprojekt lässt sich nicht so planen wie früher eine Autobahn. Man hat mehr Unsicherheiten, kann den Prozess aber auch viel leichter zwischenzeitlich modifizieren und an neue Gegebenheiten anpassen.

Das klingt noch recht abstrakt. Lassen Sie uns gerne auf konkrete Beispiele schauen. Sie sind in Projekte wie „Gieß den Kiez” oder „Digital vereint” involviert. Was passiert da?

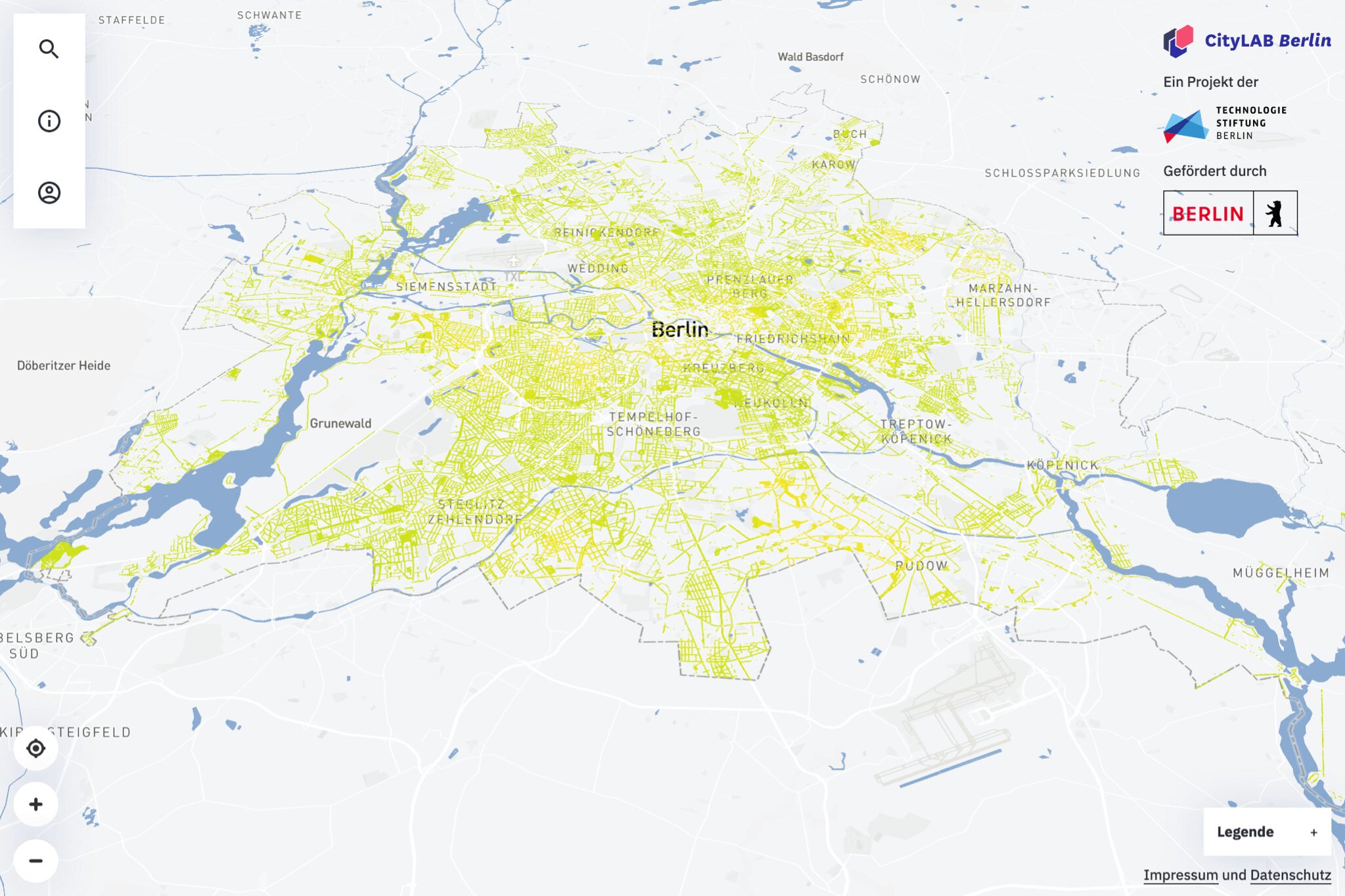

„Gieß den Kiez“ ist ein schönes Beispiel, wie sich Digitalisierung mit Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit verbinden lässt. Das ist eine Online-Karte, auf der man sich über die Berliner Stadtbäume informieren kann und wo Bürger*innen eintragen, wenn sie Bäume gegossen haben. Hintergrund ist, dass viele Menschen in Berlin sich um Bäume kümmern. Leider leiden die Straßenbäume sehr unter den trockenen Sommern, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bezirke kommen zum Teil nicht hinterher mit der Bewässerung.

Viele Menschen engagieren sich deshalb für die Bäume in ihrer Straße. Das fand aber unkoordiniert statt. Auf der-Kiez-Karte können die Leute eintragen was sie tun. So sehen andere: Aha, dieser Baum wurde gestern schon vom Nachbarn gegossen, dann kümmere ich mich um den Baum nebendran. Die Seite hat mehrere tausend aktive Nutzer*innen, da ist eine richtige Community entstanden. Die Daten bekommen wir von der Senatsumweltverwaltung, die haben die Bäume ohnehin in ihrem Geo-Informationssystem verzeichnet. Diese Daten wurden als Open Data geöffnet, sodass wir damit die Anwendung entwickeln konnten. Das ist eigentlich ganz typisch für die Art wie wir arbeiten: an der Schnittstelle von öffentlicher Verwaltung und Stadtgesellschaft.

Ein weiteres Projekt ist „Digital vereint“. Das ist während der Corona-Pandemie entstanden, als es um die Frage ging: Was passiert eigentlich mit den vielen Vereinen und ehrenamtlich Engagierten, die jetzt gezwungen sind ins Digitale auszuweichen? Wir haben mit vielen kleinen Vereinen und Initiativen gesprochen, die haben immer wieder gesagt: Wir haben die digitale Infrastruktur gar nicht, um unsere Arbeit fortsetzen zu können. Das fängt bei banalen Dingen wie Videotelefonie an. Ein kleiner Verein hat in der Regel keine IT-Expert:innen. Und Lösungen wie Zoom waren für kleine Initiativen oft nicht optimal wegen möglicher Datenschutzprobleme und anderen Vorbehalten. So kam die Frage auf: Warum kann die Stadt nicht für ihre ehrenamtlich engagierten Bürger:innen Infrastruktur bereitstellen? Das machen wir mit „Digital vereint“. Vereine können sich bei uns melden, bekommen Zugang zu einem kostenlosen und datenschutzfreundlichen Videokonferenz-Tool und zu weiteren Tools. Wir betreiben die Infrastruktur, um die Vereine zu unterstützen. Und wir helfen den Stadt-Akteur*innen Kompetenzen aufzubauen und bieten Workshops und Bildungsmaßnahmen an. Dort lernen sie: Wie gehe ich als Verein mit Social Media um? Wo sind Fallstricke beim Datenschutz?

Auf Ihrer Internetseite ist zu lesen: Digitalisierung sei eine Chance, um Barrieren abzubauen. Können Sie das erklären?

Leider entwickelt sich Technologie oft so, dass neue Barrieren aufgebaut werden. Zum Beispiel, weil Leute, die digital nicht so versiert sind, abgehängt werden. Unsere These ist: Das muss nicht sein! Es kommt darauf an, wie man die Entwicklungen gestaltet.

Ein Beispiel: Wir haben gerade ein Projekt mit der Senatsinnenverwaltung, in dem wir uns Formulare anschauen, mit denen Bürger*innen etwas beantragen können. Diese Prozesse werden nun auch digitalisiert. Unser Ansatz war: Wir digitalisieren das nicht 1:1, sondern vereinfachen die Formulare gleichzeitig, damit sie nutzerfreundlicher werden. Wir geben auch Workshops und Coachings zu Einfacher Sprache, damit im Zuge der Digitalisierung gleich das Verwaltungsdeutsch vereinfacht wird. Unsere These ist: Ein Formular auszufüllen kann auch Spaß machen. Man darf die Leute dann aber nicht mit Fachbegriffen erschlagen.

Wir haben aber auch Projekte explizit zum Thema Barrierefreiheit, etwa „Dialogstarter“. Da geht es um die Frage: Wie bewegen sich gehörlose Menschen im öffentlichen Raum? Und wie können digitale Tools oder Installationen im öffentlichen Raum dabei helfen, die Orientierung zu erleichtern?

Die Berliner Verwaltung hat den Ruf, etwas altbacken und träge zu sein. Sie wollen experimentieren und neue Wege ausprobieren. Wie passt das zusammen und wie erleben Sie die Zusammenarbeit?

Wir erleben das grundsätzlich positiv, auch wenn es natürlich Herausforderungen gibt. Der Eindruck von Trägheit kommt ja auch daher, dass die Berliner Verwaltung 140.000 Mitarbeiter*innen hat. Ein großer Tanker bewegt sich langsam. Aber auch hier gibt es viele motivierte und engagierte Menschen, die etwas verändern und neue Wege probieren wollen. Die können zu uns kommen und hier Gleichgesinnte finden. Die Zusammenarbeit ist auch immer freiwillig. Wir sind keine Behörde und ordnen nichts an, sondern machen Angebote.

Gerne wird gefordert, es müsse in der Verwaltung einen Kulturwandel geben. Aber wie soll der genau aussehen? Bei uns können Verwaltungsmitarbeiter*innen eine andere Art von Zusammenarbeit kennenlernen, wenn wir moderne Tools nutzen oder Workshops moderner gestalten, neue Methoden einsetzen und Prozesse digital koordinieren. Diese Erfahrung nehmen die Leute mit in ihre Verwaltung. Wenn es gut läuft, werden dort dann auch Methoden übernommen.

Das CityLAB ist sehr auf Berlin ausgerichtet. Inwiefern können auch andere Kommunen von den Erfahrungen profitieren, die Sie in der Hauptstadt machen?

Es gibt viele andere Städte, die Innovationslabore gründen, auch kleinere Kommunen. Wir haben ein Netzwerk ins Leben gerufen und die Veranstaltungsreihe „LabCamp“. Da treffen sich die Innovationslabore aus dem ganzen deutschsprachigen Raum einmal im Quartal, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Oft fühlen sich diese Innovationseinheiten als Einzelkämpfer – umso wichtiger sind der Austausch und Wissenstransfer.

Das CityLAB wird von der Technologiestiftung Berlin betrieben und ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Finanzierung kommt vom Land Berlin. Für uns ist aber klar: Wenn wir mit öffentlichen Geldern arbeiten, teilen wir auch unser Wissen und unsere Arbeitsergebnisse. Unsere Software-Projekte sind alle Open Source, die können also frei kopiert und weiterentwickelt werden. „Gieß den Kiez“ gibt es zum Beispiel jetzt auch in Leipzig unter dem Titel „Leizig gießt“. Das gehört mit zu unserer Vision: Bei der Digitalisierung muss das Rad nicht ständig neu erfunden werden. Die Vorhaben, die gut laufen, sollten von anderen Kommunen auch kopiert und weiterentwickelt werden können.